“台茶之父”吴振铎

来源:档案室

发布日期:2018-06-22

浏览:12200次

吴振铎(1918年-2000年),别号英,福建省福安县人。著名茶学家,农学家,教授。福建省立福安高级学校(系我校前身)茶科首届毕业生,后入福建省立农学院主修农艺。他在台湾茶界服务达五十年,对台茶之复兴与发展,促进茶乡繁荣,带给茶农莫大的财富有极大的贡献,其大公无私,埋头苦干的研究精神,甚为茶界所钦佩,尤其对茶树育种及评茶之有恒毅力更为茶界所称道。

生平简介

吴振铎于1918年12月生于福建省福安市东门双井巷,祖父是清朝秀才,父亲经营果园茶园,他从小与家人一道植茶,一生与茶叶结下不解之缘。1936年吴振铎考入当时全国唯一一所高级茶科学校——福建高级茶科学校(系我校前身首届毕业生),后又就读于福建农学院,主修农艺。1946年任福建省立福安高级农业职业学校(系我校前身校)教导主任。

1946—1947年7月,吴振铎在福建省福安高级农业职业学校任教务主任,1948年8月赴台湾,担任台湾省农业试验所平镇分所所长。1952年起兼任台湾大学农学院教授。他提倡发展绿茶,从事制茶机械化与煎茶之研究,倡导开辟日本煎茶市场以及红碎茶之产销。

1958年首创茶园耕作法,改良综合示范,奠定台茶生产之基础。1968年任台湾茶业改良场场长。

1988年应全国政协委员黄国光的邀请,他回到大陆福建、浙江、湖南等省考察茶叶生产。1990年9月“闽台茶叶学术讨论会”在福州召开,吴振铎率领台湾代表团14人参加会议并作学术交流,同时考察了建瓯市桂林村的矮脚乌龙品种,认定该品种是台湾“冇心乌龙”的始祖。

1991年10月,吴振铎带领台湾陆羽茶艺中心茶叶界人士,在福州和武夷山举行“无我茶会”活动,首次开展茶文化交流活动。1992年5月第五次全国茶叶学会代表会在福州召开,吴振铎教授参加会议,被吸收为中国茶叶学会会员,并作了学术报告,为促进闽台两岸茶文化交流作出贡献。

业界荣誉

吴振铎由于工作成绩突出,1958年获台湾省农学会“农业学术奖”,1972、1980、1983年三次获“绩优奖”;1974年获“庄守耕科学奖”;1975年获台湾省第一届“杰出科技人才奖”;1991年因新品种“金萱”、“翠玉”育成获一等奖和“杰出科技人才奖”;1994年获“台茶重大贡献奖”。吴振铎毕生从事茶叶科技工作,具有特殊成就,对社会有卓著贡献,台湾茶界称他为茶界导师。

吴振铎先生在台湾茶界服务达五十年,前后在各学术杂志及报纸上发表文章达100篇。对台茶之复兴与发展,促进茶乡繁荣,带给茶农莫大的财富有极大的贡献,其大公无私,埋头苦干的研究精神,甚为茶界所钦佩,尤其对茶树育种及评茶之有恒毅力更为茶界所称道。曾先后考察日本、韩国、印尼、德国、荷兰、英国、法国、意大利、比利时、丹麦、瑞典、美国及新加坡等国,并多次参加国际茶叶学术会议,毕生致力于茶树育种、茶园机械、茶叶制法及评鉴之研究,先后育成15个茶树新品种,其中尤以适制乌龙茶包种茶之台茶12号(金萱)及台茶13号(翠玉)最为人所称道,一贯倡导饮茶风气,弘扬茶文化,被誉为当代茶业大师。曾获“中华农学会”农业学术奖,及第一届最高科学荣誉奖。

师承张天福老先生,为台湾茶业的复兴及发展做出了重要的贡献

吴振铎先生师承张天福老先生,因历史的原因,分别在两岸为闽台茶业的复兴及发展做出了重要的贡献,被两岸茶人尊为茶业大师。据天福茶博物院院长阮逸明回忆:“我追随吴振铎先生将近30年,深受爱顾及教导,深切体会吴振铎先生的茶学思想及待人处事原则:2001年9月在厦门初次与张老见面,共同参与乌龙茶评比,感受到他做事认真,一丝不苟,真诚待人,疾恶如仇,乐於谆谆教导后辈,见到了吾师吴教授的影子。2003年5月再次到福州张老新宅拜访请益,承张老热情接待,品鉴了张老珍藏的各类乌龙茶及茶王,蒙赐中国茶礼‘俭、洁、和、静’墨宝,聆听张老教诲,请教了吴振铎先生年青时的事迹,翻阅了历史珍贵资料图片,更加肯定吴振铎先生深受张老的影响至深、并在台湾秉持张老的茶学思想,为复兴及发展台湾的茶业贡献心力。诸如:重视茶叶产制机械化及茶业技术推广,吴教授接掌台湾省茶业改良场时即增设茶叶机械课及茶业推广课,并于1977年完成学发酵茶机械化自动控制全套机械的设计及开发,带动了台湾包种茶乌龙茶机械化的制造;重视茶学教育,吴振铎先生在台湾大学农艺系兼授茶作学达四十余年,而茶业改良场就是学生最佳实习场所;重视传统制茶技艺的保存及传授,吴教授经常亲自教授青年学子手工做青、手工炒茶、手工揉茶的技艺。传统是重要的文化财富,而了解传统才能创新;重视茶文化弘扬茶文化。”

“清、敬、怡、真”与“俭、清、和、静”

1982年吴振铎先生与天仁集团李瑞河总裁等共同发起创立中华茶艺协会被选为首任理事长,并提出中华茶艺的基本精神“清、敬、怡、真”。“清”:即“清廉”、“清洁”、“清静”、及“清寂”之清,茶艺的真谛,不仅求事物外表之清洁,更需求心境之清寂、宁静、明廉、知耻、在静寂的境界中,万能体味“饮茶”之深奥。“敬”:敬者万物之本,无敌之道也。敬乃对人尊敬,对己谨慎,其显现於形表者为诚恳之仪态,无轻藐虚伪之意。敬与和相辅,勿论宾主,一举一动均含有“能敬能和”之心情,不流于凡俗,一切烦思杂虑,由之尽涤,茶味所生,宾主之心归于一体。“怡”:据说文解字注:“怡者,和也、悦也、乐也”。可见怡字含义广博。调和之意味,在于形式与方怯;悦乐之意味在于精神与情感,饮茶啜苦咽甘,启发生活情趣,培养宽阔胸襟与远大眼光,不争名夺利,使人我之间的纷争,消于无形;怡悦的精神,在于不矫饰自负,乐观进取,处身於温和之中,养成谦恭行为。“真”:真理之真,真知之真。至善的境界即是真理与莫知结合的总体。至善是存天性,去物欲,不为利害诱惑,格物致和,精益求精。换言之,用科学的方法,求得一切事物的至理,饮茶的真谛,在于启发智慧与良知,使人人在日常生活中,潜泊明志,俭德行事,臻于真、善、美的境界。张老提倡中国茶礼“俭、清、和、静”:茶尚俭,就是勤俭朴素;茶贵清,就是清正廉明;茶导和,就是和衷共济;茶致静,就是宁静致远。“清、敬、怡、真”,“俭、清、和、静”同出一脉,异曲同工。

“台湾茶界导师”的故土情结

不管在事业上取得多大的成就,吴振铎先生内心里还是一个渴盼回乡的游子,他始终等待着能重返故乡的那一天,这不仅因为他内心潜藏着的故土情结,更缘于他对促进海峡两岸茶叶学术交流的迫切期望。

年逾古稀之时,吴先生终于等来了这一天。在台湾开放部分人士赴大陆探亲的第二年(1988年),吴先生便率先回到了阔别已久的故土。与此同时,两岸中断了将近40年的茶叶学术交流,也在吴先生的推动下,重新焕发出勃勃生机。

1988年6月,吴振铎偕夫人蔡彩照女士,在民主促进会中央常委、著名茶叶专家黄国光先生陪同下,到杭州等地参观访问。这是海峡两岸茶人在隔离近40年之后,首次在祖国大陆相聚。 吴振铎先生的归乡之旅是这样安排的:

1988年6月16日由厦门到达杭州,6月21日离开。期间曾于6月17日去杭州茶叶实验场和杭州茶叶科研所,6月18日浙江省茶叶公司备专船游览西湖。18日下午去中国农科院茶叶研究所访问,20日下午再次去茶研所采访。19日去浙江农业大学茶学系和浙江省茶叶学会访问。6月21日下午2点离开杭州,去北京继续访问。在这期间,他谈的一些意见,包括茶叶育种问题、茶叶集采问题、茶叶加工问题、研究茶艺问题、学术交流问题。对于“研究茶艺问题”,吴振铎先生的意见是:“这些研究工作大有可为,还要大大加快步伐。把发扬中国茶艺的宣传、推广工作深入下去,使全世界有饮茶的地方,都知道中国茶叶历史悠久、传统茶艺优雅,是对人类生活的重大贡献。”

1990年10月,吴先生来到了武夷山。行前,在与台湾茶界人士、研究生谈话中,他对当年管理崇安茶场以及在茶场植茶的情景记忆犹新,对武夷乌龙茶栽培技术和加工工艺更是如数家珍。他对武夷茶的感情和尊重,溢于言表。

在三天的参观考察中,吴先生精神抖擞,内心的激动和感慨始终写在脸上。在场的每个人,感受到的已不仅仅是他的博大精深,更多的是他那孜孜不倦的求知热情。少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。但此时在大家面前的,仿佛已不是那久离故土的老者,而是一个对家乡一草一木都极度熟悉,极度眷恋的少年。

考察第一天,吴先生一行来到了武夷山茶叶研究所。在四曲御茶园内,对于168种3000多株武夷山“四大名丛”大红袍、肉桂等名贵茶种的名称、特性,吴振铎先生向随行而来的弟子们娓娓道来。“这棵是‘水仙’品种,那棵是‘铁观音’,中间那棵又是‘白鸡冠’。”吴先生的声音响亮透彻,使得在场的每个人都感叹不已。要知道,园中所有的茶树上,都只有编号,没有任何的文字介绍。时隔五十多年重返武夷,又有谁能像吴先生一样对武夷茶品种仍然那么记忆犹新呢?

在随后的座谈中,吴先生一边品尝茶科所焙制的品种茶,一边向台湾茶界同仁介绍武夷茶。他说,武夷岩茶是天然的无公害饮料,色、香、味得天独厚,品尝之后,武夷岩茶特有的“岩韵”在口腔中会逗留许久,回味无穷。他还进一步强调说,武夷茶之所以能有如此特点,与武夷峰岩的丹霞地貌关系密切。

“七挖金、八挖银”,讲到武夷岩茶悠久的栽培技术时,吴先生口中忍不住吐出了两句顺口溜。他解释说,在栽培武夷岩茶时,这里的茶农会在农历七月把茶树两旁的土挖开,让茶树根暴露在外,叫做“七挖金”,农历八月在挖开的茶树根四周不用下肥而直接培土,叫做“八挖银”。对于武夷岩茶之所以能够成为全国名茶乃至走向国际市场,吴先生一语中的:武夷岩茶生长环境优良而独特,加上今天武夷山市各个茶叶加工厂一直保留着几百年来传统的制作加工工艺,使武夷岩茶终成极品。

结语

吴振铎先生一生与茶共舞, 学茶、教茶、研究茶、爱饮茶、嗜茶如命。经常利用各种场合宣传茶对人体健康的功效,提倡茶为国饮,评茶精细耐心, 一丝不苟,精益求精。生活简朴、勤俭、为官不贪,为政清廉, 为人和善,工作认真,脚踏实地,埋头苦干,追求突破,无私奉献,培育青年,热心公益,是茶人的最佳典范。

在台湾40多年里,他为台湾茶业的兴盛做出了卓越的贡献,成为台湾茶界泰斗,誉为“台茶之父”。

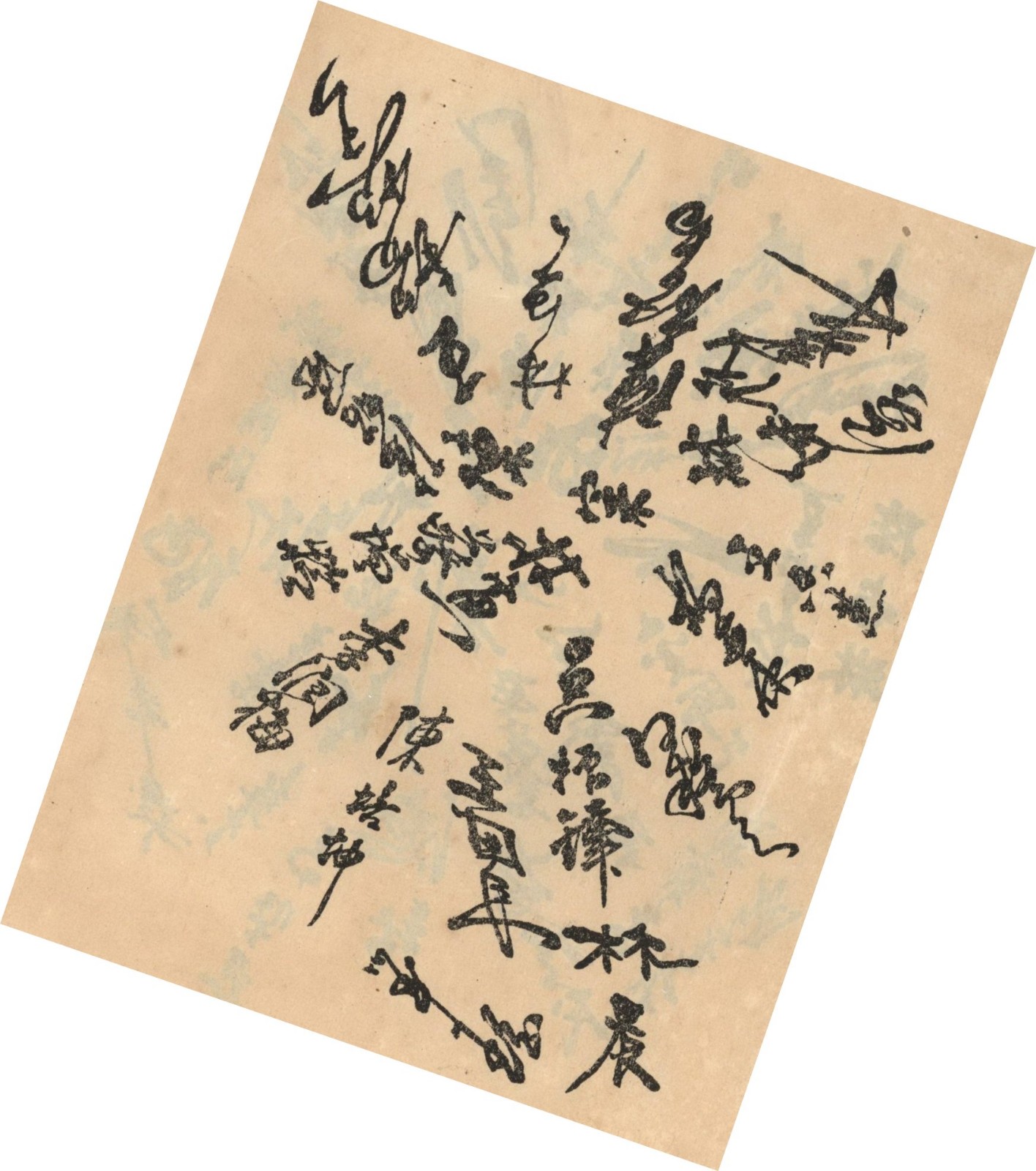

吴振铎(右)和原校长张天福合影

吴振铎纪念馆建在福安晓阳镇首洋村长垅山的南方佳木休闲茶庄园内, 占地20多亩,纪念馆外观效仿徽派建筑的白墙黛瓦风格,内部主要以现代艺术展厅为主,并辅以江南园林式庭院设计 ,建筑面积3000多平方米,计划总投资2000多万元;漳州天福茶博院里,可以看到台湾著名茶叶大师、“台茶之父”吴振铎先生的大型塑像。

上述资料版权归2003网站太阳集团档案室所有,未经许可,不得擅自使用!